清晨六点的上海虹桥国家会展中心外,货车已经排起了长队。穿蓝色工装的师傅正扛着卷成筒的展板往入口挪,保安手里的对讲机滋滋响着,远处早点摊飘来的豆浆香混着柴油味——这是国内展会开场前最常见的布景。从广交会的人声鼎沸到乌镇互联网大会的精英云集,从寿光菜博会的泥土芬芳到深圳文博会的创意迸发,展会早成了观察中国经济与社会的万花筒,热热闹闹里藏着无数故事。

老会展人赵姐总说,看一个行业火不火,去趟展会就知道。上世纪九十年代她跑糖酒会,厂商雇人穿着广告服在展馆外跳迪斯科,订单全靠嗓门喊;现在的糖酒会,智能调酒机器人在展台前表演拉花,扫码就能领试喝装,经销商对着电子屏划划点点,就能生成定制化采购方案。但有些东西没变,比如展位角落里总摆着折叠床,凌晨三点还亮着的洽谈室,还有成交后双方在样品堆旁碰杯的啤酒——生意场上的实在劲儿,从来都在这些细节里。

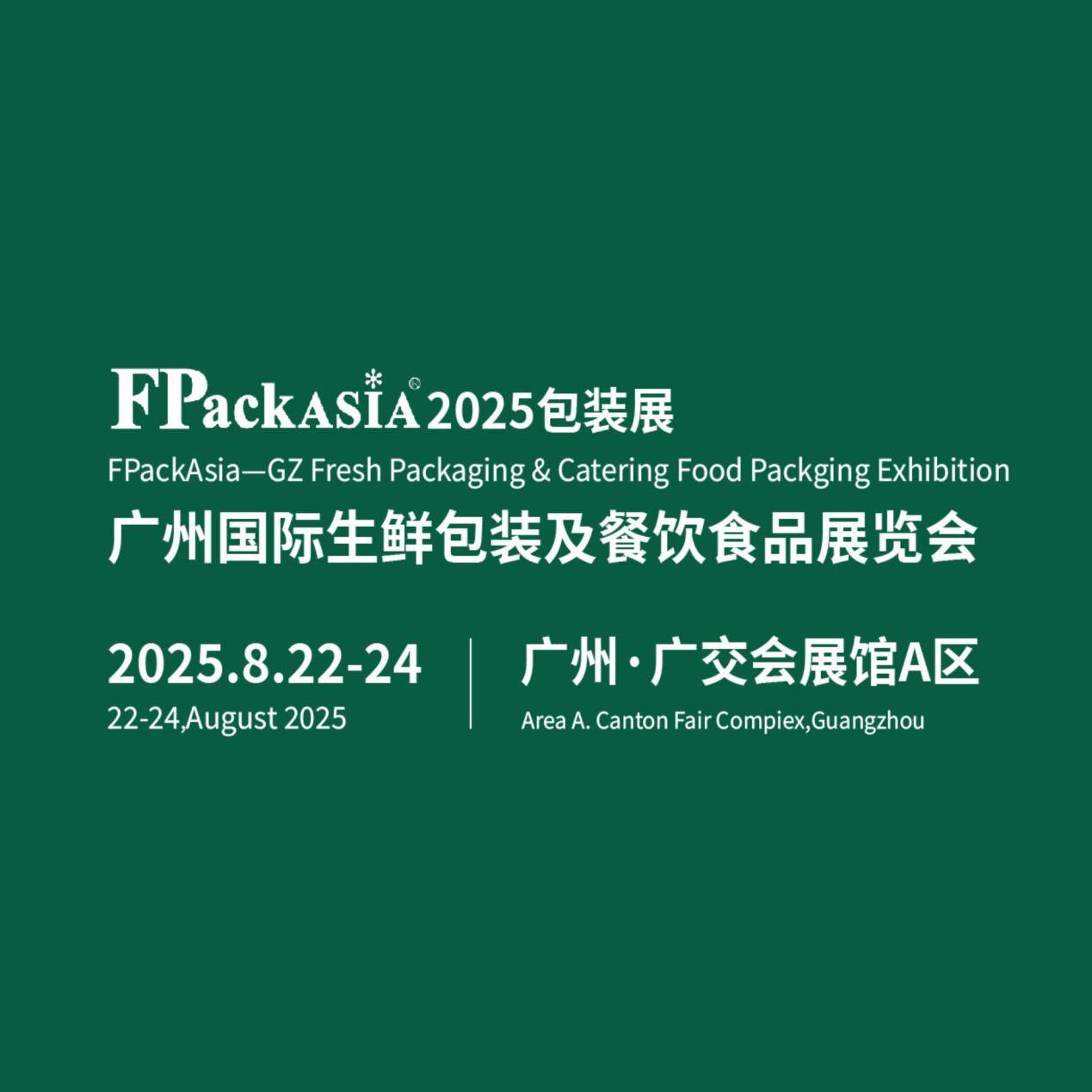

不同地域的展会,带着鲜明的“乡土气”。广州的展会像粤式早茶,品类杂、更新快,广交会上能看到非洲客商用粤语讨价还价,食博会上试吃的队伍能排到展馆外;义乌的小商品展则像市井集市,展位挤得转不开身,却藏着最敏锐的商机,有次见个摊主把太阳能手电筒和义乌红糖捆着卖,说这是“非洲客户指定套餐”;成都的西博会带着点悠闲劲儿,洽谈间隙总会摆上盖碗茶,商家们边喝茶边聊合同,倒比会议室里的谈判更高效。

展会的魔力,在于打破“隔着屏幕”的距离。做智能家居的小林,去年在青岛展会上遇到个东北客户,对方指着智能马桶盖皱眉:“这按钮太多,我妈肯定不会用。”当场就在展台画起了简化版设计图,后来这款“老人款”成了爆款。这种现场碰撞出的火花,是线上沟通永远替代不了的。展馆外的快餐区里,总有人捧着盒饭谈生意,餐巾纸上的涂鸦可能是新方案的雏形,邻桌陌生人的闲聊或许就藏着合作机会——这里的信息流动,比任何数据库都鲜活。

但展会从不是轻松的差事。布展那几天,货车司机能在高速口堵八小时,搬运工扛着几十斤重的样品爬楼梯,参展商为了个展台射灯能跑遍周边五金店。有次帮朋友盯展位,亲眼见他为了赶在开展前修好故障的演示机器,带着技术员在展馆通宵调试,天亮时两人满脸油污,却举着咖啡笑得开心——那种把事情做成的成就感,是熬夜熬出来的勋章。

这几年的展会,多了些“线上线下”的混搭。不能到场的客户可以远程操控VR眼镜逛展,AI客服能实时翻译十几种方言,但老展商们还是认“面对面”的实在。就像赵姐说的,去年她在云上展会上谈了二十个意向客户,不如线下展会上握一次手来得靠谱。有个合作了十年的老客户,今年特意带着新样品从德国飞来,说“视频里看颜色总差点意思”,两人在展馆外的树下站着聊了两小时,比视频会议聊半年还透彻。

说到底,国内展会从来不止是交易平台,更是社会变迁的缩影。从最初的“卖产品”到现在的“卖方案”,从单一展品到全产业链展示,从本地客商到全球采购,这些变化里藏着中国经济的韧性与活力。当展会结束,人流散去,展馆的灯光熄灭,那些交换过的名片、修改过的图纸、碰过的酒杯,早已悄悄变成订单、变成合作、变成市场上的新东西。下一场展会又在筹备,就像这片土地上永远在发生的故事,热热闹闹,生生不息。